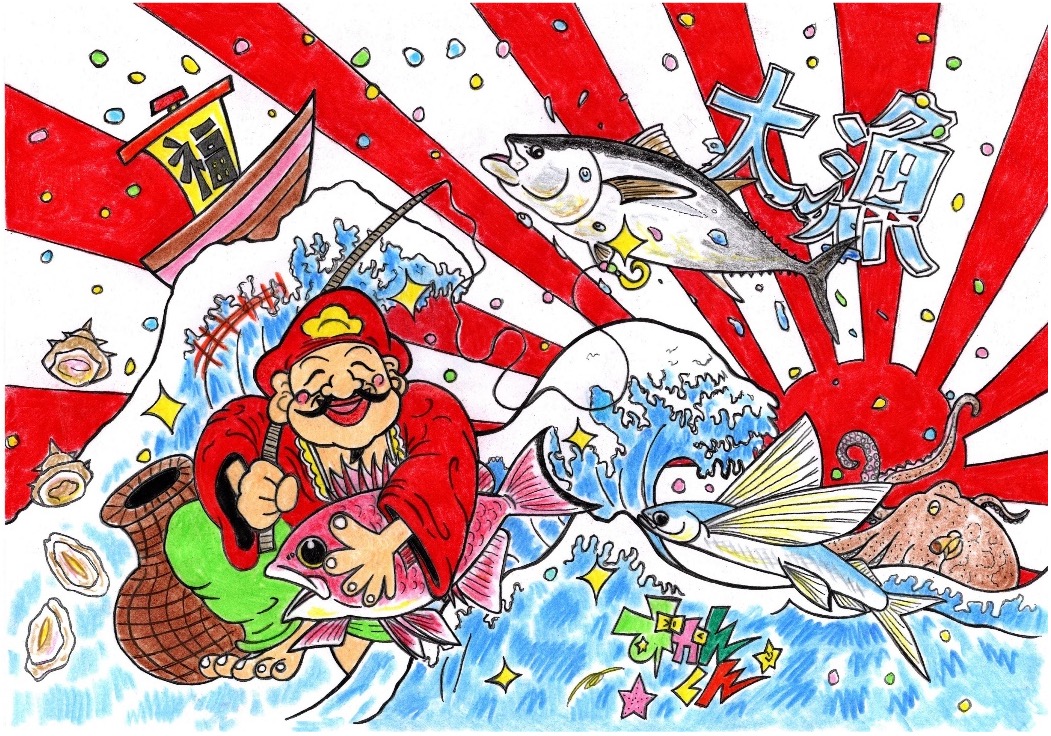

第18回 ずかんくんコラム

「縁起の良い魚」

はじめに

新年あけましておめでとうございます。

皆さんはお正月をどのように過ごされましたか?

もしかすると、早速、ダイビングをするために海へ出かけた方もいるかもしれませんし、お正月のおせち料理や鍋物などで、お魚や海の生き物を食べた方もいると思います。

皆さんは、ダイビングや水族館に出かけ魚を見た際に、「美味しそうだ」「見ていたらお腹が減ったな」という気持ちになったことはないですか?

なかには「そんなこと言うなんてかわいそうだ」という意見もあると思いますので、その気持ちも大切にしたいところですが、僕はダイビングや水族館で魚や海に暮らす他の生物(イカやタコ、貝など)を見て、「美味しそうだ」と感じることをまったく否定する気持ちはありません。むしろその気持ちも大切なことだと考えています。

近年、海洋生物や海の変化をとおして環境問題を学ぼうとする、学生の皆さんがとても増えてきました。

そうしたなかで海洋生物を本や市場で並ぶ姿だけを見て学ぶのではなく、魚の生きた姿を沢山の人に見てもらいたいです。

実際に海の中でどのような姿で、どのように生活しているのかを知ることができるのは、ダイビングの体験や水族館へ出かけることの良さの一つでもあるのです。

日本は四方を海に囲まれた世界有数の海洋立国で、古来より日本人は海洋資源を獲り、食べて生活をしてきました。沢山食べられてきた魚ほど人にとって身近な存在になるため、身近な魚ほど沢山の文化があり、様々な呼び名が生まれます。

今回の海洋生物コラムでは、ダイビングでも出会うことができる「縁起の良い魚」を紹介していきます。お正月に食べた海洋生物も登場するかもしれませんよ。

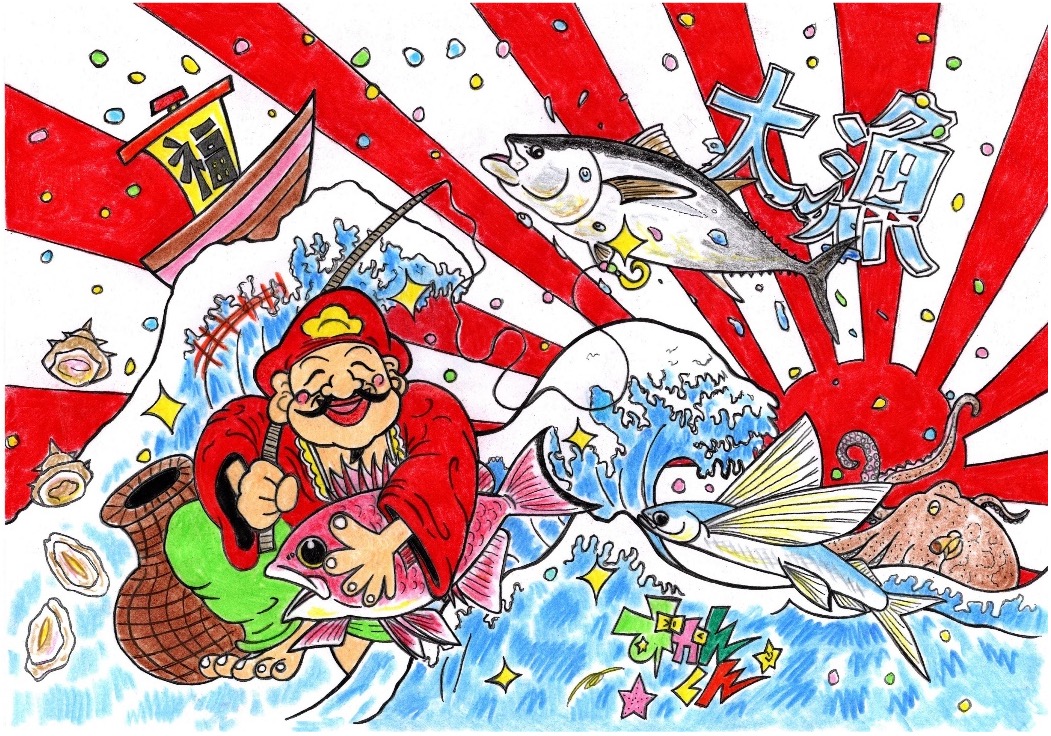

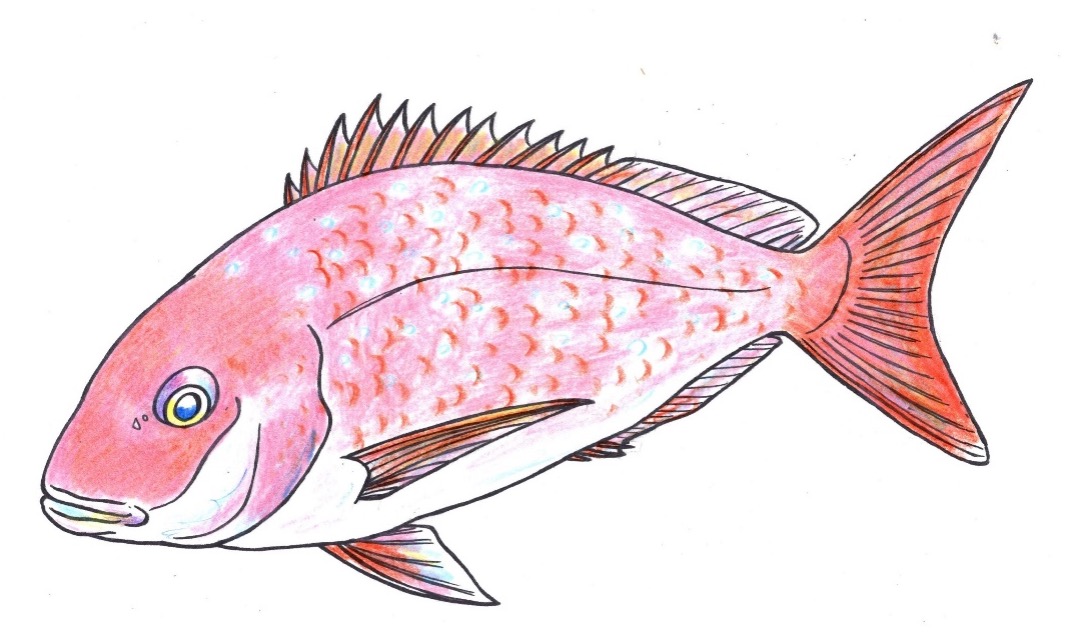

<日本の縁起の良い魚代表!お祝いの席にかかせないのは「おめでタイ」!!>

美しい赤い体色で見た目も艶やか!味も抜群で体の隅々まで捨てるところなし!

正月だけではなく一年をとおして「めでたい」席の場に欠かせないのが「鯛」です!

そしてお祝いの席に使用する鯛は、切り身ではなくやっぱり頭から尾までそろっていることが好ましいです。なぜお祝いごとには、頭と尾がそろったものが良いかというと「一つのことを最初から最後まで全うする」という意味があると言われています。

学生の進級のお祝いや婚姻の席など、どのお祝いの席に当てはめてもこの「一つのことを最初から最後まで全うする」ということは素晴らしい意味が込められていると感じます。ダイビングで目標本数の達成記念!やCカード取得記念などの際は是非、奮発して「頭と尾がそろったおめでタイ」でお祝いをして仲間と盛り上がってみてくださいね。

「マダイ(真鯛)」スズキ目タイ科

マダイは老成すると体長1メートルを超えてくるのですが、お祝いの席で使用する鯛は体長30センチのものが好ましいです。

実はマダイは長生きで、数十年ほど生きます。そんなマダイの長寿にあやかってお祝いの席で出すことは「長寿祈願」の意味もあるのです。

また、お正月やお祝いの席には「紅白」が好まれます。マダイの体色はまさにその「紅」を思わせるような美しい「赤」体色をしており、お祝いの宴の席を華やかにしてくれます。

古来より「赤」という色には魔除けのチカラがあるとされており、神社や鳥居などもその理由で赤く塗られています。マダイの赤にもそんなチカラがあると考えられてきました。

<出世を願う武士の魂!ブリはおせち料理にかかせない!>

「出世魚」

ブリは成長するにつれ呼び名が変わっていく魚です。このように名前が変わっていく魚をまるで武士が出世していくさまに見立てて「出世魚」と呼びます。

関東と関西では呼び名がそれぞれ違っており、関東では「ワカシ・ワカサゴ→イナダ→ワラサ→ブリ」と変わり、関西では「ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ」と変わっていきます。

最終的に「ブリ」になるのは同じです。

「年取り魚」

「年取り魚」とは、年越しに御馳走として魚を食べる習慣のことをいいます。

西日本と東日本で、年取り魚の魚種が違います。

西日本では「ブリ」で、東日本では「サケ」が年取り魚になっています。

「年取り魚」の定番として、この2種の魚は定着しています。

サケとブリは塩蔵による長期保存や遠路輸送が可能だったこともあり、海が無い土地でも「年取り魚」として親しまれたと考えられています。

そういう意味では日本人にとって、とても身近な魚ともいえます。

<名前が変わる出世魚ではないが、立身出世の象徴であるサケ>

「サケ」

サケは、「ブリ」のように成長とともに名前が変わる魚ではないですが、生まれた川で産卵するために成長した立派な姿で帰ってくるその生態から、立身出世の象徴として縁起の良い魚です。

さらには、サケの名前からゴロ合わせとして「サケ」→「避け」→「災いを避ける」という厄除けの意味も込められています。

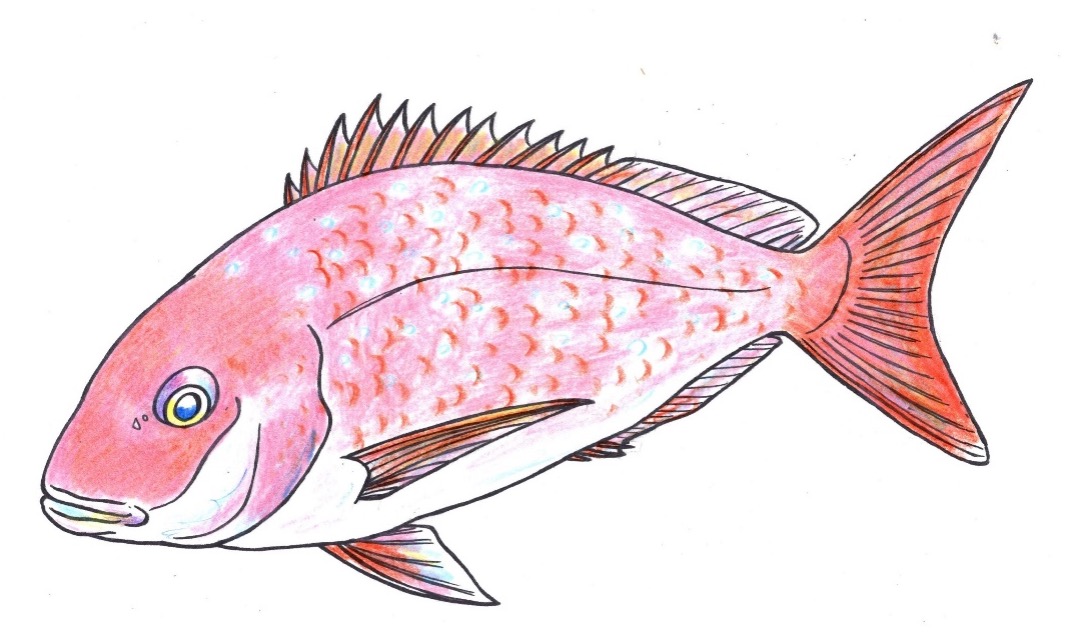

<日本の代表文化といえば田んぼ!イワシを使った田作りの意外な語源>

「田作り」

おせちに必ずと言っていいほど入っているのが「田作り」と呼ばれる小魚の甘露煮です。

まずこの小魚の正体がなにかというとイワシの仲間で「カタクチイワシ」と呼ばれる魚の稚魚です。田作りとは、この稚魚を空焚きして冷まし、「しょうゆ」、「みりん」、「さとう」を煮詰めたものにからめた甘露煮です。

なぜ田作りと呼ばれているかというと、昔イワシは畑の肥料として使われていました。

イワシの肥料は田んぼで使われる肥料の中でも高価だったのですが、イワシの肥料を用いると豊作になると評判でした。

そして「豊作を呼ぶ」という縁起の良さから、イワシの甘露煮を「田んぼを作る」と書いて「田作り」と呼び、おせち料理として食べられるようになったそうです。

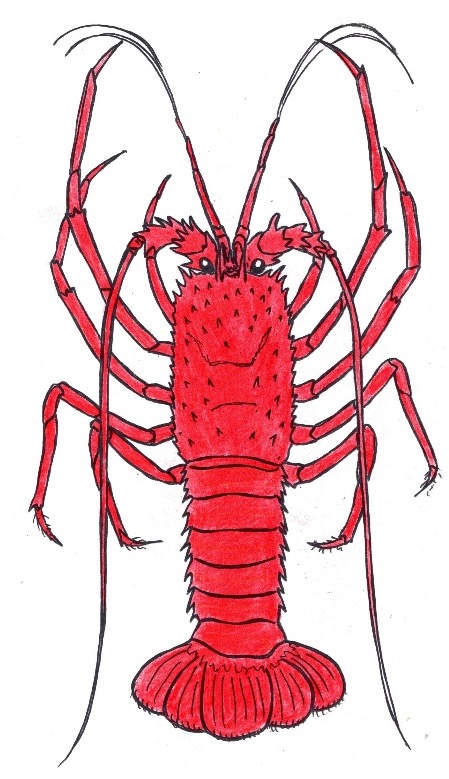

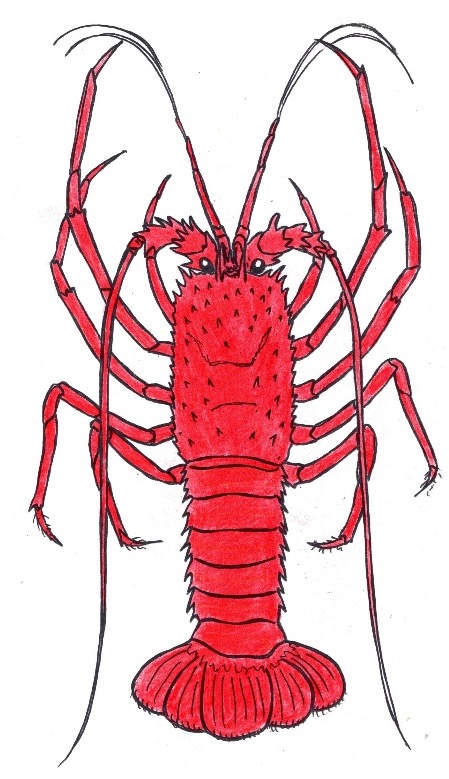

<見栄え抜群!豪華な、おせち料理には絶対にかかせない伊勢海老!>

「縁起の良い意味を多く併せ持つ」

伊勢海老と言えば、美しい赤い体色、大きさ、すらっとのびたヒゲがとても目立ち、さらに、おせち料理の容器からはみ出すほどの豪華な盛り付けが、存在感抜群でお正月のおめでたい雰囲気をいっそう盛り上げてくれますよね。

でもなかなかおせちに入る意味までは、詳しく知られてはいません。

ヒゲが長い伊勢海老は、ゆでると腰が曲がった老人のように見えると言われてきました。

そのことから「長生きを願う縁起物」という意味を込め、長寿の象徴としておせち料理に入るようになりました。

赤い体の色もやはり紅白を思わせるため、めでたいとされ「魔除け」や「邪気払い」のチカラがあるとされてきました。

<魚の卵も縁起が良い!>

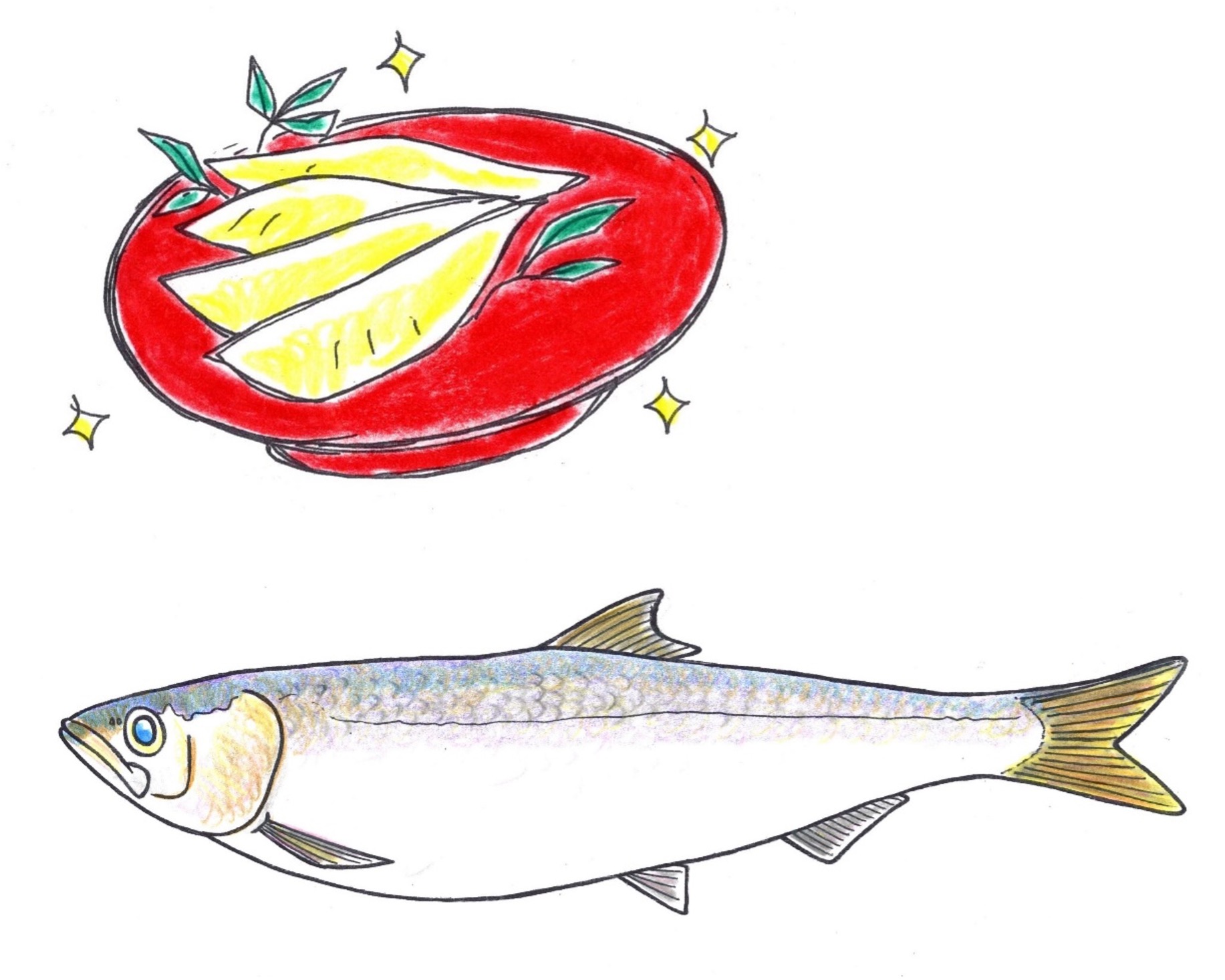

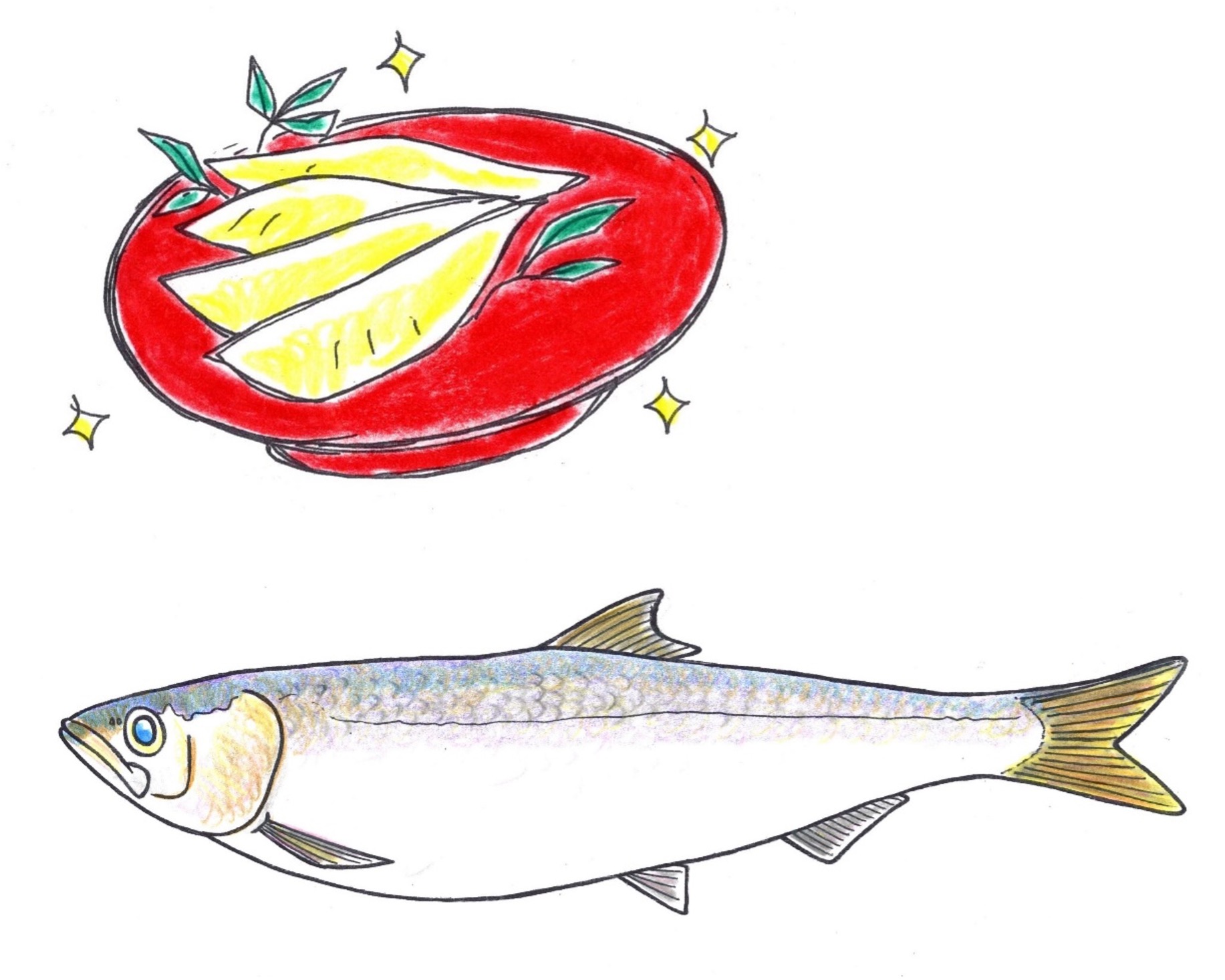

「数の子」

数の子はニシンの卵巣です。ニシンを漢字で「二親(ニシン)」と書くことができるため「二人の親から沢山の子供が生まれる」とされ、子孫繁栄の縁起を担ぎ食べられています。

透きとおった黄金色の数の子は、出汁醤油の上品な塩気とコリコリ・プチプチとした食感が魅力的です。

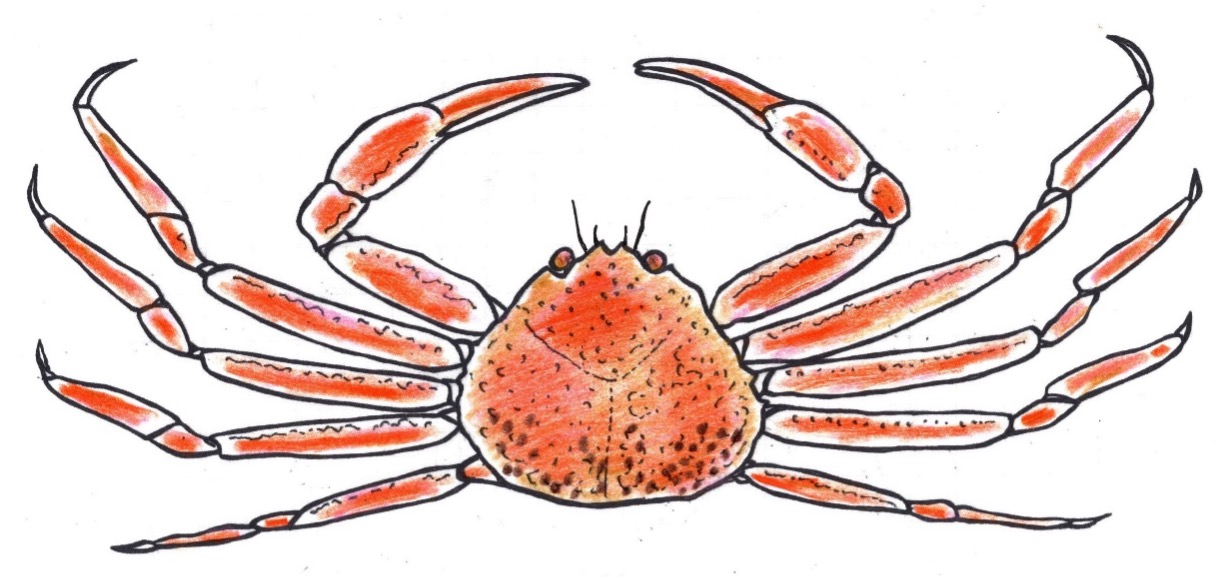

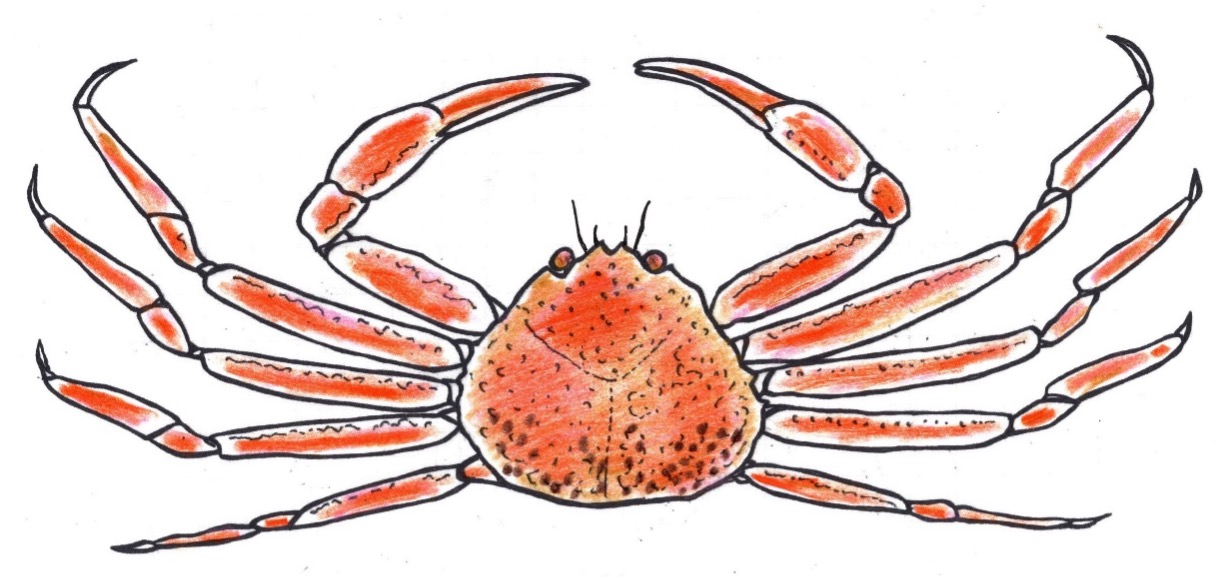

<お正月にカニ(ズワイガニ)が食べられることにも理由がある!>

いつ食べても美味しいカニ(ズワイガニ)ですが、カニは縁起が良いものとされるのでお正月に食べることはゲン担ぎになります。

縁起が良いとされる理由に、カニ(ズワイガニ)の生態があります。

まずカニのハサミは「幸福のシンボル」とされています。カニはハサミを上下に動かすので、その様子が幸運を招くと言われてきました。

そして泡を吹くのもカニの特徴ですが、この泡を吹く動作もお金が湧いてくることを連想させ縁起が良いとされてきたのです。

ちなみにハサミの形が「Vの字」であることも「勝利」を連想させます。

カニは卵をお腹に抱き外敵から守ることも有名ですが、この姿にも「子孫繁栄」や「子育て」など家庭を強く結びつけるという意味があります。

マダイやイセエビ同様に、真っ赤にそまるカニ(ズワイガニ)の体色もやはり縁起が良いです。

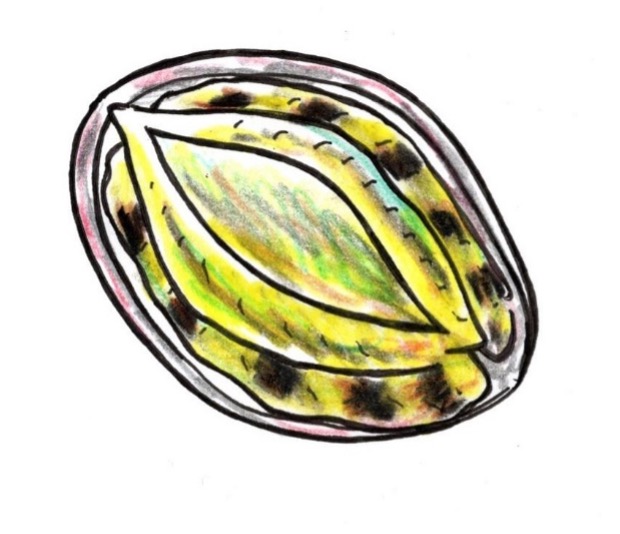

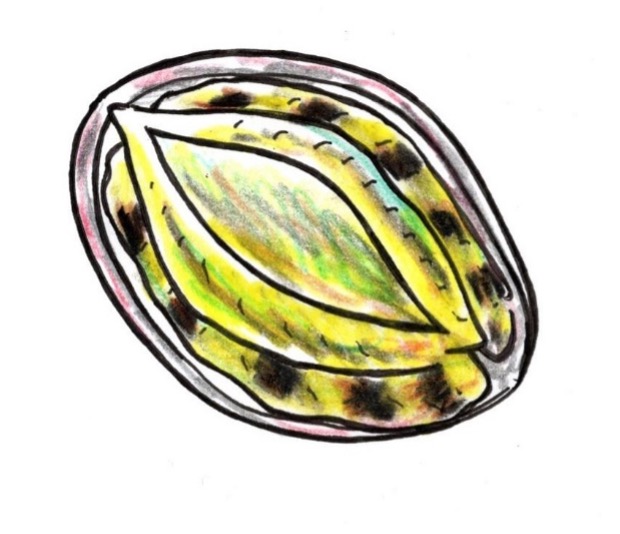

<おせちに使われる貝にも、縁起の良い意味が込められている>

「アワビ」

寿命が15年~20年と長いアワビは「不老長寿」を祈願して使用されます。

「トコブシ」

トコブシには「フクダメ」という別名があり、その名前に「福がたまるように」という願いが込められています。

「ハマグリ」

左右の貝がぴったりと合わさることから、夫婦円満の願いを込められています。

左右の貝がぴったりと合わさるのはー組しかないため、まさに一生を添い遂げる夫婦を象徴する縁起物とされています。

(最後に)

特別編「お正月スペシャル」としての海洋生物コラムはいかがでしたでしょうか。

コラムの最初にお伝えしたように、読んでいて「見ていたらお腹が減ったなあ」と感じて頂けたら幸いです。

文化を「知る」ことで文化が今後も「守られていく」と僕は考えます。

そして、今回ご紹介した生物のいくつかは、ダイビングで会いに行くことができるので是非、日本の海の中を潜って実際に生きている姿を見て頂きたいと思います。

縁起の良い魚を食べてゲンを担ぎ、海の中で縁起の良い魚から運気をもらい今年一年、良いダイビングライフを楽しんでください。

・写真検索 釣魚1400種図鑑(KADOKAWA)

・小学館図鑑NEO 魚(小学館)

・小学館の図鑑Z 日本魚類館(小学館)

・ポプラディア大図鑑 魚(ポプラ社)

・学研の図鑑 Live 魚(Gakken)

・講談社の動く図鑑move 魚(講談社)

・山渓ハンディ図鑑13 改訂版 日本の海水魚(山と渓谷社)

・山渓カラー名鑑 日本の海水魚(山と渓谷社)

・世界で一番美しい海のいきもの図鑑(創元社)

・日本産魚類生態大図鑑(東海大学出版会)

・日本産魚類検索 全種の同定 第三版(東海大学出版会)

・一生幸せになれる料理147 お魚イラストレシピ大百科(つり人社)

・魚を味わう 魚屋さんが教える魚の魅力と美味しい食べ方(マイナビ出版)

・野崎洋光の縁起食(桜雲社)

(2025年1月)